ご挨拶

北中原」と呼ばれていました。

通称で大門第1=北大門、大門第2=中大門、大門第5=原大門と呼んでいたそうです。当連は大門第5自治会が発足のため、提灯や半纏には「原」の文字を入れて活動しています。

大門囃子連は、青梅市大門の活性化と祭りを盛り上げることを目的に、平成2年に大門第五自治会の有志15名によって創立されました。以来、地域の伝統を受け継ぎながら、大門の祭りを彩り続けています。

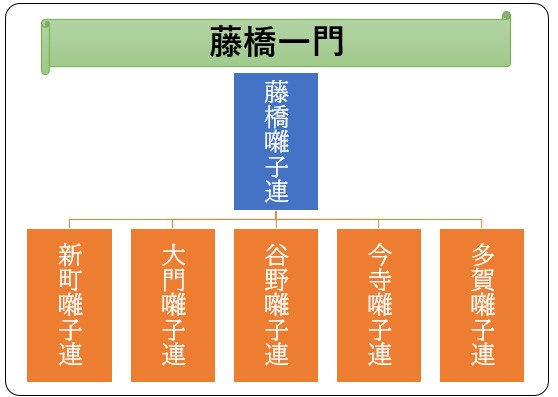

当連は、古くから目黒流船橋派の囃子を伝承する藤若囃子連(藤橋囃子連)を師と仰ぎ、その技と心を学んできました。そして、同門である新町囃子連、谷野囃子連、今寺囃子連とともに、青梅市の旧霞村の祭りをより一層盛り上げるべく日々活動を続けています。

春の大門神社祭礼、秋の春日神社祭礼で囃子の音色とともに地域を盛り上げ、多くの方々に笑顔と感動をお届けしています。伝統を守りながら、新たな世代とともに未来へとその響きを紡いでいきたいと願っています。

これからも大門地区の皆様、近隣の地域の皆さま、そして旧霞村の皆様のご協力を頂き、共に歩みながら、祭りを通じた交流と絆を深めていければ幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。

歴史(抜粋)

| 平成2年(1990年) | 設立 大門神社祭礼で、畑中より小さい山車を借り、河辺上の囃子連の応援を頂き町内巡行 |

平成3年(1991年) | 大門神社祭礼で、新町の山車を借り、町内巡行 |

| 平成4年(1992年) | ・山車の建造 ・大門神社祭礼につき、初の自身所有の山車で町内巡行 (以降、災害やコロナによる自粛を除き、毎年山車巡行) |

| 平成5年(1993年) | 囃子連半纏制作 |

| 平成11年(1999年) | 山車小屋完成 藤橋杣保葛神社祭礼で、藤橋まで山車巡行し共演 ※平成20年まで継続 |

| 平成18年(2006年) | 荒田八坂神社祭礼で居囃子参加 ※平成22年まで継続 |

| 平成28年(2016年) | 鎮座400年新町御嶽神社祭礼で山車で参加し共演 |

| 平成30年(2018年) | 藤橋囃子連100周年記念式典に参加 |

関連神社

- 大門神社(東京都青梅市大門1-569)

創建年代等は不詳。例祭日は4月で、当連のメインイベントとなり、山車が大門2丁目3丁目を巡行します。 - 春日神社(東京都青梅市野上町1丁目38−1)

創建年代やいわれ等は焼失し、正確な年代は不明。本殿は慶安元年(1648年)に建てられたもの。

旧野上村・下師岡村・大門村・吹上村の四ヶ村の総鎮守。

例大祭は10月で、毎年獅子舞が演目が行われる。 - 霞川稲荷神社(東京都青梅市大門2丁目)

創建年代等は不詳。青梅市立第三中学校裏に鎮座する、神社の横に当連の山車小屋がある。

例祭日は2月。

関連囃子団体

- 藤若囃子連/藤橋囃子連(青梅市藤橋、杣保葛神社)※師匠

(正式名称は藤<若>囃子連です。こちらのHPは「青梅の藤橋」にある囃子連であることをわかりやすくするため、両方の名称を記載しております)

1918年(大正7年)に船橋村(現在の世田谷区千歳船橋)から祭囃子船橋流の創設者である内海軍次郎氏の一門を招き、当時の青年団が中心となって伝承したとされる。その後、近隣の新町、多賀、大門、谷野、今寺、塩船の各囃子連に目黒流船橋派の囃子の技術を伝授。青梅大祭にも居囃子で毎年参加している。 - 新町囃子連(青梅市新町、新町御嶽神社)

- 谷野囃子連(青梅市谷野、蔵主神社)

- 今寺囃子連(青梅市今寺、常磐樹神社)

- 多賀囃子連(八王子市元本郷、多賀神社)

藤若囃子連、目黒流船橋派伝承100周年記念式典で4町の山車が集結した様子。

向かって左から谷野、今寺、藤若、大門、新町の山車。

関連地域団体

- 青梅市自治会第三支会

- 青梅市大門第五自治会(こちらの自治会所属)

- 青梅市大門第一自治会

- 青梅市大門第二自治会